おはようございます。今朝は6時半まで布団の上でゴロゴロし、ようやく起き上がりました。どういうわけか、だるい感じが抜けないんです。その後、事務所へ来て、新聞を読んでいました。今朝はウグイスがきれいな鳴き声を聞かせてくれています。

昨日は予定を変更し、松之山へ行ってきました。きっかけは新潟日報の「ふむふむ」です。終戦記念日の特集としてとり上げられていたのは、松之山松口で行われていた「下川手集落の軌跡展」でした。大正・昭和の戦争の時代に下川手の子どもたちが絵画や書道に一生懸命で、その作品が3000点も残っている。軌跡展ではドイツから侵略をうけたポーランドの子どもたちの作品も展示されている。その記事を読んで、これは8月15日に観ておきたい、そう思ったのです。

松之山は何度も選挙の応援に行ったことがあるところです。ところが、昨日行った集落、松口は初めてでした。立派な公民館があり、そこが駐車場になっていましたが、軌跡展の会場はそこから150メートルほど離れた古民家でした。お昼に近い時間でしたので、お客さんはひと組の夫婦だけ、それも感想文を書いて、帰られるところでした。ひとりでゆっくり回らせてもらいました。

会場は民家の座敷、寝間にあたるところが主な展示コーナーになっていました。展示されていた作品は「戦争」をテーマにしたもので、日本軍兵士が突撃しているところ、戦闘機、パラシュート部隊の降下の様子など、自分たちが想像した場面を描いたものが多くありました。戦地に赴いた人たちへの激励の意味もあったのかもしれません。ただ、そうしたものだけでなく、笑いを呼ぶ三コマ漫画や「学校、休もうさ」と書かれた動物学校の漫画などもありました。娯楽が何もない暮らしの中で、絵を描いたり、書を書くこと自体が楽しみになっていた、そんなふうにも見えました。書の方はよくわかりませんが、絵は「上手い!」とほめたくなる作品がいくつもありましたね。

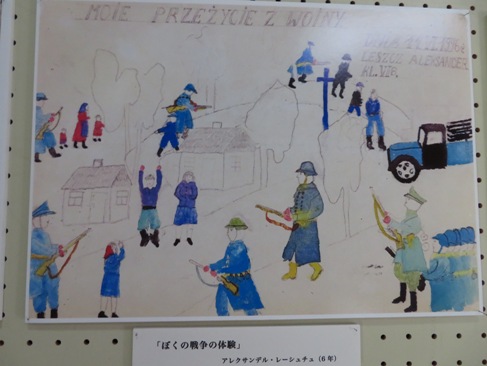

下川手の子どもたちの作品と同時に展示されていたポーランドの子どもたちの作品群。こちらはドイツ軍が町に入りこんできたときの様子、住民を死刑にした場面など、暮らしの現場に戦争の相手国兵士がやってきたことから、侵略の様子が子どもの目線で描かれていて、戦争を正面から告発するものとなっています。

この軌跡展を企画された一人である新潟大学の柳沼宏寿先生が、「同時代のポーランドの子どもたちの絵と比較しながら鑑賞していただくことによって、戦争に対する子どもたちのイメージの違いが明確になってくると思います」と書いておられましたが、戦時下の作品をこういう形で展示する発想、すばらしいと思いました。

一通り、作品を見た後、受付脇で放映されていたテレビを観ました。下川手のことをとりあげたテレビのニュースや番組を紹介していたのです。立って観ていると、スタッフの方から、「座ってごらんください」と声をかけていただき、麦茶をご馳走になりながら、これまでの経緯などを聴きました。こうした作品を地域の宝として活用し、がんばっていこうとしている、というのはすごいことだと思いました。お茶をご馳走になっている時、目に入ったものは壁にかけてあるカンジキです。私が使ってきたカンジキの3倍はあるでしょう。これまで見てきたカンジキとしては最大の大きさでした。雪深いところでは、カンジキ一つとってもひと工夫もふた工夫もされていたんですね。

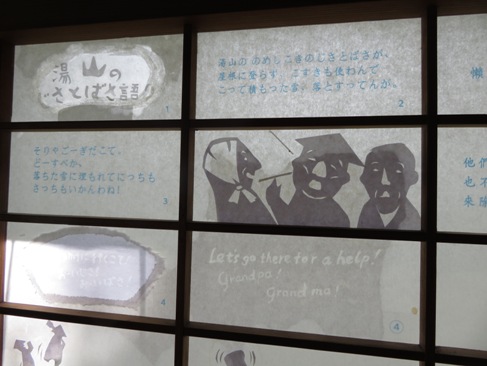

軌跡展を観てからは湯山に向かいました。ここでは大地の芸術祭2018で作品を出している前山忠さんなどの作品を観たかったからです。展示作品のある民家に行くと、外では、前山さんや池原浩子さんなどが大きなケヤキの木の下で食事中でした。「橋爪さん、お昼は?」と言われ、「まだです」と答えると、ぬか釜で炊いたというご飯をすすめられました。釜の下の方にはお焦げがたっぷりあり、それをいただきました。つけて食べるものは、たらこ、シソの実、おかか昆布などたくさんあり、おにぎりにして2個分ご馳走になりました。久しぶりのお焦げご飯、懐かしく、美味しかったです。

作品は前山さんの案内で鑑賞させていただきました。作者は前山さん、池原さんの他、妙高市の東條麗子さんなどです。いずれの方も、こういうと失礼かもしれませんが、普通の人間が気づかない視点と発想で作品づくりをされています。今回の作品も、雪を柱の中に押し込めてしまう、隙間のある雪の柱をつくる、長靴を使って雪国で暮らす人たちを表現する、障子戸の紙に民話を書きこむなどユニークなものばかりでした。あっと思ったのは、2006年の第1回目のときに説明していただいた四角い枠を通じてものを見るという手法がずっと貫かれているということでした。よく、物事は型にはめて見てはいけない、と言う人がいますが、型にはめるからこそ見えてくるものがある。それを実感した次第です。写真をご覧ください。この民家の作品を観ただけでも芸術祭に出かける価値があります。

松之山を離れたのは午後2時過ぎ。頸城区の上野市議の家に寄り、その後、親戚の挨拶回りに出かけてきました。

きょうは吉川、柿崎にて行動します。